| Títol | “Momentos de una vida” |

| Autor | Vicente Ballester Gil |

| Temàtiques | Escola, etnologia, família, postguerra |

| Publicació en Moncadapèdia | Divendres 15 de desembre de 2023 |

Vicente Ballester Gil (1948) porta algun temps escrivint les seues memòries i compartint-les al seu compte de Facebook o al seu interessant blog. Durant molt de temps hem pogut gaudir de les seues “Cartas a mi abuela”, i ara manté en procés un projecte anomenat “Momentos de una vida”, del que publiquem ací una bona part. En les següents pàgines es pot assistir al relat de la seua infància a Montcada en els anys de la postguerra: la separació dels pares, els anys a la Beneficència de València, el retorn a Montcada, el pas pel Patronato, per l’Acadèmia Lepanto d’Alfara del Patriarca, els jocs per l’horta o el trasllat al Grup de viviendes de Santa Bàrbara, entre altres. Un text apassionant que reunim ací tant pel seu valor etnogràfic com literari, i que, més enllà del relat autobiogràfic ens oferix una panoràmica lúcida, dura i tendra, del seu context social en la Montcada de postguerra.

Vicente Ballester té molt més escrit, i tant com ell vulga seguirem allotjant-lo en este espai digital.

Contingut

El adiós

Escuelas nacionales

Los higos y la poesía

La Beneficencia

Dos personas buenas

La primera comunión

“Yo pecador”

La Radio

La gran riada de Valencia

Lepanto

Manos largas

Los pisos tranquilos

Fotos

París

El adiós

Aún hoy, tantos años después, recuerdo muy nítidamente cuando esperaba con mis amigos a que se hiciera la hora para tomar el tren camino a la emigración. Los anuncios luminosos guiñaban sus brillantes ojos que, como modernas sirenas, deseaban atraer a los pobres consumidores incautos y atraparlos en sus redes de ofertas y mentiras. Eran las diez de la noche y sin embargo la estación parecía un hormiguero humano. Los mozos de carga iban a la busca de los viajeros que necesitasen la ayuda de sus carretillas. Las furgonetas, cargadas de bultos, hacían sonar sus bocinas mientras la gente se apartaba refunfuñando y maldiciendo la estrechez del andén. Un murmullo de susurros se elevaba hacia la bóveda metálica y sucia, resbalando por las mugrientas paredes, llenas de carteles y escorchones. Los vahos humanos se entremezclaban con los chorros de vapor que escupían las locomotoras. Una anciana, desdentada y desaliñada, gritaba a todo pulmón que le comprasen la suerte. Un niño con el pelo lacio y cara de pillo llevaba un montón de periódicos de la edición vespertina bajo el brazo, mirando con ojos de animalillo perdido y hambriento cómo dos mujeronas, gordas y rollizas, despachaban unos enormes bocadillos de tortilla. La muchedumbre que ocupaba buena parte del andén número 3 parecía pertenecer a otro mundo. Se veían allí, al igual que en el resto de la estación, bultos, maletas, mozos de carga, sacas de correo… pero la gente no hablaba, y si lo hacía era en voz muy baja, como murmullos temerosos de dejarse oír. Parecía como si todos hubiesen perdido el don de la voz. Sólo se escuchaba el mecánico respirar de la máquina y el llanto de un niño, pero incluso éste parecía llorar con sordina, como si adivinase la tristeza que le rodeaba. Entre ellos también me encontraba yo. También yo estaba serio y silencioso, intentando sonreír y sólo conseguía que mis labios formasen una ridícula mueca. Entre mis manos, asiéndolas con mimo, dos manecitas blancas y nerviosas que parecían contagiarse del frío que había en mi interior. Una cabecita, rubia y sedosa se apoyaba con desmayo en mi pecho y un cuerpo prieto sobre el mío me hacía estremecerme y dudar. Aún tenía unos minutos para estar con ella, aún me quedaba un rato para retroceder y renunciar a aquel viaje, aún podía volverme atrás… En mi mente me vi, nueve meses atrás, cargado con un macuto y subiendo a otro tren, pero aquel tren no me llevaba lejos de Valencia como este otro, aquel tenía por final la misma estación en la que me encontraba ahora. Venía alegre y dichoso, pletórico. Atrás quedaban dos años de vida militar, dos años absurdos y vacíos, sin otra enseñanza que la vida fuera del cuartel era bella, ni otra huella que un poco más de pelo en mi pecho y menos en mi cabeza. Venía con los bolsillos vacíos, pero con la maleta llena de ilusiones. ¡El mundo era mío! “¡Tiembla, Fortuna, ¡porque llega tu dueño!”. Cuántas cosas no pensaba hacer, iba a comerme el mundo. Antes de un año, todo lo que había soñado en mis largas horas de guardia, mientras temblaba de frio, se iban a hacer realidad. Cuando llegué a Valencia me recibió un tiempo plomizo, oscuro y húmedo; parecía un presagio de lo que me esperaba, pero yo, en mi ceguera, lo vi como si el cielo supiese que ya estaba yo allí e intentaba defenderse contra mi genio. Tenía hambre y decidí desayunar bien, todo lo bien que se podía comer por veinte duros en una estación. Aún me quedaban 600 pesetas más. Suficientes, pensé. ¿No pensaba ganar dentro de una semana el dinero a espuertas? Me dirigí a casa de mi madre, alegre y risueño como un niño. Todo me parecía hermoso: la calle de Játiva me parecía una avenida ancha y preciosa, no tenía demasiados árboles y zonas verdes, desde luego, pero hermosa. La plaza de toros no tenía nada que envidiar al Coliseo de Roma. Los guardias, que a esa temprana hora aún tenían los ojos soñolientos, me caían hasta simpáticos. Cualquier detalle, por insignificante que fuera me hacía sonreír. Era como si los quisiera grabar en mi memoria para poder relatar más tarde cómo estaba mi ciudad el día que llegué en busca de la gloria. En un portal un gato le decía “buenos días” con el rabo a su compañera, que lo miraba con desgana. Una niña de trenzas rubias miraba con gula el escaparate de una pastelería recién abierta, mientras su madre contaba con primor ávaro el dinero que tintineaba en su flaco monedero. Un taxista se desperezaba mientras soñaba con acurrucarse en una buena cama. Dos maletillas seguían acurrucados en uno de los arcos del coliseo, mientras un perro flaco, feo y sucio olisqueaba la esencia líquida que otro perro, más madrugador, había dejado en una esquina. Estos y mil detalles pasaban por mi retina y hacían que mis labios se curvasen en una sonrisa de orgullo de gran señor. Parecía decirles con el brillo de mis ojos “¡disfrutad, pobres mortales, de mi presencia!”. Pero ¡oh!, desdicha humana, como si fuese eco de mis pensamientos, un mendigo que arrastraba su cuerpo bajo el peso de un abrigo sucio y raído, mientras recogía papeles y colillas delante de mí, dejó que sus gases nauseabundos se escapasen de sus entrañas con un irreverente sonido de trueno… Ahora, en la misma estación que me vio llegar sonriente y lleno de optimismo, abrazado fuerte a Mari y sintiendo resbalar por mis mejillas el tibio roce de unas lágrimas rebeldes, me daba cuenta de lo estúpido de mi sueño. Había forjado un monstruo sin sentido en mi imaginación, me había dejado envolver por mi irrefrenable fantasía y el resultado lo tenía ahí, dentro de un vagón, que dentro de poco me llevaría irremediablemente hacía la emigración, como antes llevó a mi madre y luego a mi hermano. “Te quiero, Vicente, te quiero tanto”, me susurraba Mari, abrazada a mí con una fuerza impropia de un cuerpecito tan delicado. “Te quiero, no te vayas”, me decía una y otra vez, sin darse cuenta del dolor que eso me producía a mí. La besé con un beso suave, delicado, asexual. Nada que ver con los apasionados besos de la noche anterior. Mis amigos, Jaime, Luisaco y Escudero nos miraban con los ojos vidriosos. Habían ido a despedirme, aunque el día anterior me habían organizado un fiestón con toda la pandilla. Habían intentado apartarme de la tristeza, bromeando que si las alemanas esto, que si las alemanas aquello, que sentían envidia, que si tal o que si cual. Pero ahora, cuando el tren se preparaba para partir, estaban mudos, cabizbajos y sin saber qué decir. Se dio el aviso de que el tren iba a partir. Abracé uno a uno a mis amigos, en silencio. Besé, ahora sí, con pasión a Mari y entré en el vagón del tren que se estaba poniendo en marcha. “Te quiero, te quiero”, gritaba Mari corriendo por el andén. “Té quiero, escribe todos los días… Vuelve pronto, vuelve…”. Su voz se fue perdiendo en la lejanía. Asomé la cabeza por la ventanilla y me despedí agitando los brazos hasta que la noche y la distancia borró sus siluetas. Tomé asiento en el compartimiento vacío. Mejor, pensé, así no tendría que compartir la pena y el dolor que me presionaba el pecho ni tendría que disimular polvo en los ojos si aparecían las lágrimas que deseaban aflorar. Cerré los ojos y el cansancio, el dolor y la monotonía del tracatrac del tren hicieron efecto y, aun sin querer, me dormí.

Escuelas nacionales

La mayor parte de la vida es monotonía, algo repetitivo. Desde que nacemos nos marca el tiempo, el reloj, qué hacer en prácticamente todos los instantes de nuestra existencia. Nuestro organismo y sus necesidades marcan nuestro quehacer diario: dormir, levantarse, alimentarse, aprender, estudiar, trabajar, descansar, hacer nuestras necesidades… Siempre lo mismo, una vez y otra y otra… menos aquellos momentos en que nosotros o nuestros sentimientos tomamos las riendas, cuando reímos, lloramos, sufrimos o gozamos. Entonces tomamos esos momentos y los guardamos en un rinconcito de nuestro cerebro, para usarlo o recordarlo cuando nos parezca bien. Y eso quiero hacer yo, ir recobrando aquellos momentos de mi vida que he guardado en los cajoncitos de mi mente, y que aún hoy me alegra o me entristece sacarlos de su escondite o recordarlos. Voy a empezar por el primer recuerdo que tengo de mi infancia, un bello recuerdo que quiero compartir. Las Escuelas Nacionales. El primer recuerdo nítido que tengo fue el primer día que me llevaron a las Escuelas Nacionales de mi pueblo. Lo recordaré toda mi vida. Iba de la mano de la tía Sole (seguramente mi abuelo se había quedado cuidando de mi hermanito de poco más de un año). Yo iba más contento que un pito, con el baberito gris que me había cosido mi abuela, un lápiz, una libreta y una naranja en una bolsita de tela. No me llevaba ni mi madre ni mi abuela porque las dos se levantaban muy temprano, y por ello tanto mi hermano más pequeño que yo, y yo, nos quedábamos a dormir en casa de mi tía Sole. Por qué no me llevó mi abuelo Juan, no tengo ni idea. Es posible que no se encontrará bien, porque mi abuelo era bastante más mayor que mi iaia. Pero el caso es que yo iba con mi tía Sole, más contento que un higo y contemplando con curiosidad las personas y las casas que nos cruzábamos, ya que con mis tres añitos apenas cumplidos era la primera vez que me llevaban tan lejos. En el patio del colegio me despidió mi tía con dos de aquellos besos que me dejaban sordo, y me dejo allí, rodeado de niños mucho mayores que yo. Me asusté, miré a mi alrededor sin ver ninguna cara conocida y tuve unos deseos irresistibles de salir corriendo. Me lo impidió el estridente sonido de un silbato y los gritos de un maestro que ordenaba que formasen filas. Yo, que solo hablaba valenciano y no entendía aquel idioma, agachaba los ojos sin saber qué hacer. Alguien me puso en la formación que los niños se habían apresurado a hacer, me obligó a levantar el brazo derecho y los niños, a la orden de un señor con gomina y bigotito, empezaron a cantar. Yo no me atrevía a mirar hacia los lados ni conocía lo que cantaban, sólo sabía que habían empezado cantando algo así como “Cara al sol…”, y no sabía qué “banderas…”. Cuando se terminó la canción, entramos en un aula que a mí me parecía enorme, me sentaron en un pupitre al lado de un niño que se llamaba Pepito y al que le colgaban dos velas de la nariz. Un hombre alto y delgado, con una falda negra del cuello hasta los pies, empezó a recitar algo así como, “Padre nuestro…”. Yo, pobrecito de mí, que nunca había rezado en mi vida, callaba y con la vista perdida solo deseaba que acabase aquello y marcharme con mi tía Sole y mi prima Solines, el amor secreto de mi infancia. En el primer recreo abrí la cancela y me marché. La tía Sole ni se extrañó de que llegase tan temprano, me preparó un bocadillo de mortadela catalana que tanto me gustaba y yo pasé un precioso día junto a mi amor infantil, mi prima Solines. Nadie en el colegio se enteró de mi falta, ni nadie me echó en falta, porque al día siguiente volví a hacer lo mismo y no sucedió nada. Solo al tercer día me cerraron la cancela, seguramente por la bronca que les debió de dar mi madre y la tía Sole, que, aunque pequeñita, era de armas tomar. Como veis, es un recuerdo que a pesar de los años jamás he olvidado.

Los higos y la poesía

Para entender el por qué nos cambió tanto la vida a mi hermano y a mí, debo retroceder en el tiempo, a cuando recién había nacido mi hermano, al que yo le llevaba 20 meses nada más. 18 de julio de 1936, esa era la fecha clave, creía yo. Mi madre era una niña de poco más de cuatro años y mi padre, 10 años mayor, se las había ingeniado para alistarse voluntario para luchar contra los sublevados. Poco sabía yo de las penurias y calamidades que pasaron mis progenitores, sólo lo que con cuentagotas me habían contado mi abuela y mi madre. Casi diez años había sufrido mi padre entre guerra civil, campo de prisioneros y servicio militar, antes de volver al pueblo, derrotado y harapiento. De alguna manera (eso no lo tenía muy claro yo) mi padre, que era regador, conoció a mi madre, una niña de apenas 15 años. Poco o nada sabía yo del noviazgo de mis padres, sólo que se casaron cuando mi madre apenas tenía 16 años y se fueron a vivir a la Finca Roja, un caserón donde vivían 10 ó 12 vecinos. Ella, que desde los 14 años trabajaba en la fábrica de yute, siguió en su trabajo. Mi padre, campesino derrotado y casi esclavizado, trabajaba de regante cuando podía. Eran tiempos muy duros para los que perdieron la guerra civil. Al año de casados, poco más o menos, nací yo. Según me contarían mi abuela y mi madre, fue la alegría del matrimonio. Mi madre dejó de trabajar, pero siendo como aún seguía siendo una niña, también fue abandonando las obligaciones de esposa. Pasaba más tiempo fuera de su casa jugando con las niñas de su edad o en casa de su madre, que en el domicilio conyugal. Mi padre, que por su trabajo se pasaba noches enteras regando los campos, volvía a casa y la encontraba vacía una y otra vez. Su vecina, madre de cinco hijos y algo mayor que él, empezó a acogerle en su casa, a hacerle la comida, a remendarle la ropa; y pasó lo que tenía que pasar: se liaron y se descubrió el pastel al encontrar mi madre una docena de higos y una poesía de mi padre para la vecina. Eran malos tiempos, muy malos para el adulterio, y sobre todo si lo cometían los perdedores. A los dos adúlteros se les encerró, se les procesó y de les desterró del pueblo de por vida. Los dos marcharon al destierro dejando atrás dos familias destrozadas. Mi madre y los dos niños tuvimos que irnos a vivir con los padres de ella. Era una casita menuda, muy menuda, con un sólo dormitorio en donde tendrían que dormir los tres adultos y las dos personitas. Una salita que hacía la vez de sala de estar, lavadero, cocina y alacena, un wáter, que en realidad era un pozo ciego, sin agua corriente, y una pequeña terracita en donde criábamos los conejos y las gallinas que nos proporcionaban los huevos y la carne precisas. Quizás yo, que aún no tenía los dos años, no recordase aquellos momentos, pero sí sabía que a partir de entonces si alguna vez escuché hablar de mi padre, fue para oír que era un sinvergüenza y un hijo de la grandísima puta. Mi madre tuvo que retomar el trabajo en la fábrica de yute. Mi abuela trabajaba en la Fosforera Española, y con ambos sueldos y muchas penurias, podían salir adelante. Mi abuelo Juan, hosco y huraño (yo nunca sabría por qué), no trabajaba. El primer recuerdo nítido que tenía yo fue el primer día que me llevaron a las Escuelas Nacionales. Mi segundo recuerdo, aunque algo más borroso, era el verme en casa de mi tío Pepe (aquel hombretón que siempre que me veía me daba dos besos y una peseta), rodeado de mujeres, todas vestidas de negro y llorando. Era el único hermano, de los trece que habían sido, que le quedaba a mi abuela y el que en los momentos malos siempre les había ayudado. Yo nunca sabría cómo murió, una apuesta, me dijeron más tarde, pero ese día fue la primera vez que me confronté con la muerte. El tercer recuerdo sí era nítido y claro. Habían pasado unos, pocos, meses desde la muerte de mi tío. Era un bello día de la primavera valenciana, clara y luminosa. Era miércoles, y como todos los miércoles mi madre había dejado preparado el arroz que mi abuelo debía de llevar al horno para cuando ellas volvieran del trabajo. Mi abuelo había estado toda la mañana extremadamente huraño y serio. Nada nuevo. Ya con el arroz en la mesa y dispuestos a comer se levantó mi abuelo sin mentar palabra y salió a la calle, yo le seguí diciéndole qué a dónde iba. Mi abuelo se giró, me miró y sin decir nada prosiguió su camino. Aún estaban los platos con los restos del arroz en la mesa cuando vino el alguacil del pueblo diciéndoles a las dos mujeres que le acompañasen. Yo no comprendía el por qué, pero sí intuía que algo malo había pasado. Llegamos al ayuntamiento y allí, sobre una mesa de piedra estaba el cuerpo de mi abuelo, chorreando agua y con los ojos abiertos de par en par. Jamás sabría yo por qué se tiró mi abuelo a la gran acequia sin saber nadar, ni qué le impulsó a hacerlo. Nadie me lo diría nunca y yo tampoco lo preguntaría en mi vida. Pero si sé que aquel triste suceso me cambió la vida.

La Beneficencia

Aquella mañana era algo especial, yo aún no lo sabía, pero sí intuía que algo fuera de lo normal me iba a suceder. Mi madre y mi iaia no habían ido a la fábrica a trabajar, ni a mí tampoco me llevaba mi tía Sole a las escuelas nacionales y, además, me habían vestido con la ropa de los domingos siendo como era un día laborable. Mi hermanito, Ricardo, tampoco estaba en casa de la tía Sole, y eso solo pasaba los días de fiesta. “Ens en anem a València tu i jo, Vicent”, me dijo mi madre, pero su voz no sonaba como siempre que me llevaba a la capital con ella, y, además, mi iaia me abrazó como nunca lo hacía, ella que era tan parca con los besos y los abrazos. “Bueno, pensaba yo, quizá esté triste por no venir ella también”, aunque jamás nos había acompañado a Valencia. De todas maneras, yo iba como siempre que acompañaba a mi madre a la capital, contento y feliz por ello, y curioso por saber a dónde iríamos esta vez. Aunque esta vez no conocía el camino por donde íbamos, no se me ocurrió preguntárselo a mi madre, ni tampoco cuando entramos en un edificio muy grande y un patio con una fuente en medio. Como siempre yo iba de la mano de mi madre, confiado y seguro como siempre, sabiendo que ella jamás me llevaría a ningún sitio malo. Después de un tiempo esperando, vino una mujer con un vestido hasta los pies y una cofia blanca y enorme encima de la cabeza, y nos dijo que la acompañásemos. Entramos en una sala relativamente grande, donde una mujer más mayor y con la misma vestimenta que la anterior nos recibió. “Así que este niño tan guapo es nuestro Vicentín”, dijo mientras me acariciaba el pelo. “Hermana, por favor, lleve a Vicentín con los demás niños”, le ordenó a la otra mujer. Solo me dio tiempo de darle un beso a mi madre, que llorosa y sin mirarme, me soltó la mano para que la monja me casi arrastrara a otras dependencias de aquel tenebroso caserón. Yo siempre había sido un niño muy cariñoso y alegre, besucón y zalamero que le caía bien a todo el mundo. Era sosegado y servicial, siempre dispuesto a hacer los recados que me mandasen, siempre dispuesto a cuidar de mi hermanito y siempre dispuesto a hacer alguna travesura infantil. Por eso no entendía bien por qué mi madre me llevaba a aquel lúgubre caserón lleno de monjas con un paraguas blanco en la cabeza y lleno de niños famélicos y de mirada triste. Bien es verdad que desde que faltó mi iaio tenía que ser mi tía Sole la que nos cuidaran, en especial a mi hermano. Pero por mucho que me dijeran, que nunca me lo explicaron, yo no entendí por qué me tuvieron que meter en aquella institución tan triste. Lo primero que hicieron las monjas fue ducharme con agua fría y rociarme con unos polvos blancos que olían muy mal y me escocían la piel y los ojos; “para los piojos”, decían las monjas. Me asignaron una cama en aquel dormitorio de paredes tan altas, en donde habría casi un centenar de ellas; y una monja me preguntó si me hacía pis en la cama, para ponerme un braguero. Yo tímidamente le dije que no, que no me meaba en la cama, y la monja, mirándome severamente, desistió de ponerme el dichoso braguero. Después me llevaron al comedor para cenar. El comedor, como todas las salas de aquel caserón era largo y ancho, de paredes altísimas, y aunque con muchos ventanales, muy lúgubre. Estaba lleno de niños, pero no se escuchaba nada más que el ruido de las cucharas, tomando aquella sémola que a partir de ahora sería la cena de casi todos los días para mí: sémola y un trozo de pan duro. Después de cenar, las monjas nos hicieron rezar el rosario. Yo ya conocía aquellos rezos de la escuela, pero seguía moviendo mis pequeños labios sin pronunciar palabra. A las ocho nos llevaron al dormitorio y nos acostaron, no sin antes avisarnos de que a ambos lados de la gran sala había dos enormes orinales por si por la noche teníamos deseos de hacer nuestras necesidades. Después de otra oración de “buenas noches”, “Jesusito de mí vida, soy un niño como tú…”, se apagaron las luces quedando la sala en penumbra, sólo iluminada por la tenue luz de la mesa del señor Calixto que vigilaba que todo estuviese en orden desde el fondo de la sala. Ni que decir tiene que yo no podía dormir. Estaba asustado, tembloroso, pensando una y otra vez en por qué estaba allí, qué habría hecho mal para que me hubiesen separado de mis seres queridos, llevándome a aquel sitio tan triste. Quizás fuese el terror que sentía, o el estar sin dormir o la ansiedad que me embargaba, o todo a la vez, pero el caso es que yo, que nunca me levantaba en mi casa por la noche para orinar, sentí unas tremendas ganas de hacerlo. Ubiqué el orinal, que estaba a unos metros de mi cama, y haciendo de tripas corazón bajé de la cama para desahogar mi vejiga. A pesar de ir con todo el cuidado del mundo para no hacer ruido, cuando estaba a dos metros de la vasija, el vozarrón del señor Calixto retumbó en la sala: “¿qué pasa ahí?, ¿quién va?”. El susto fue morrocotudo y, yo, en vez de contestar que necesitaba orinar, volví a mi cama lo más rápido que pude. Pasó el tiempo y no sabía qué hacer. Me estaba meando y aquel hombre seguía allí vigilando. Cuando ya no podía aguantar más, tomé una decisión: aparté la manta, me puse de rodillas sobre la cama y solté una meada de campeonato sobre la sábana. “De aquí a mañana por la mañana se habrá secado con el calorcito de mi cuerpo”, pensé. Y así me estuve toda la noche, intentando que con el calor de mi cuerpo y mis manitas desapareciese la huella de la gran meada. Naturalmente no fue así y a la mañana siguiente, cuando la monja descubrió el pastel se puso hecha una fiera. A partir de entonces, y durante mucho tiempo, yo dormiría con braguero…

Dos personas buenas

La vida en la Beneficencia era siempre igual, de una monotonía apabullante y una rigidez y una disciplina militar. Nos levantaban a las seis de la mañana, y después de asearse nos llevaban en formación a oír misa, siete días a la semana. Después de misa, a desayunar, siempre lo mismo, un tazón de un líquido parecido a la leche y un trozo de pan, excepto algún día señalado, como el Día de la Patrona, el 18 de Julio, el Día de la Victoria o alguno más, que cambiaba la dieta. Después a clase, a cantar el Cara al Sol, rezar y aprender a leer y escribir, sumar y restar. Eran clases con un grandísimo número de alumnos y con edades tan dispares que hacía muy difícil el aprender. Sin embargo, yo, a pesar de no haber visto jamás un libro en mi casa había descubierto el gusto por la lectura y, sobre todo, por el dibujo. Después de clase, un rato para jugar en el patio, pero sin pasarse. Se formaba y al comedor, siempre la misma dieta: sopa de letras, alguna patata o algún huevo y agua, menos los días excepcionales en los que, con suerte, habría paella, limonada y un vasito de leche. Después de comer, una pequeña siesta, para luego estar fuertes para rezar el rosario diario. Luego un par de horas de clase de educación del Espíritu Nacional, a cenar la sémola correspondiente, a dormir y vuelta a empezar. A mí me perseguiría siempre el olor y el sabor de la dichosa sémola. No todo fueron rezos, cantes y miserias. También hubo buenos momentos, en cuentagotas, pero quizás por ello a mí me habían quedado gravados. Momentos como los días que recibía la visita de mi madre, mi abuela y mi hermanito. Eran pocos (una vez al mes) pero ese par de horas que podía disfrutar de su compañía me sentía feliz y pletórico. Los domingos que oía a la monja nombrar mi nombre para que saliese al patio de visitas eran maravillosos. Casi todo el tiempo que duraba la visita lo pasaba abrazado a mi madre y riéndome con las ocurrencias de mi hermano. Durante ese rato me metía en una burbuja de felicidad en donde no existían ni las monjas, ni los rezos, los guantazos, la sémola, los otros niños, el señor Calixto ni nada más que el dulce calor del amor de mi familia. Lo malo era la despedida, el momento del adiós, el instante en el que se pinchaba esa burbuja de ilusiones y el regreso al rebaño. Luego en algún rincón del patio de recreo daba buena cuenta de las viandas que siempre me traía mi madre, compartiéndolas con Félix y José, mis mejores amiguitos allí. Entre risas con sordinas y miradas de complicidad engulliríamos los pastelitos de batata o calabaza, algún que otro chorizo y los caramelos de café con leche que tanto me gustaban. Aquella noche rezaría para que sor Lorenza no me llenase demasiado el plato de sémola. Yo era un niño privilegiado entre aquellos chavales. A mí por lo menos venían a verme una vez al mes mis seres queridos. Centenares de los otros niños no oían jamás nombrarlos los días de visita: eran huérfanos totales, sin más casa que la Beneficencia ni más familia que las monjas y sus compañeros de fatiga. 1936 y sus terribles consecuencias. Mi carácter jovial, educado y alegre, hizo que pronto me granjeara la simpatía de los otros niños y también los del señor Calixto y las monjas, sobre todo el de sor Lorenza, una monja de unos 50 años, pequeñita y vivaracha que casi me adoptó como hijo propio y siempre protegió ante todas y todos, procurando que las otras monjas no lo notasen. En una ocasión caí enfermo de neumonía, debido seguramente a la falta de buena alimentación y a la humedad del caserón. Durante las dos o tres semanas que estuve entre la vida y la muerte, sor Lorenza no se separaba de mi lado ni para los rezos, cuidándome, arropándome y pidiéndole a Dios que me sanara. Cuando la fiebre empezó a remitir, sor Lorenza (yo no sabría jamás cómo lo hizo) se las ingenió para ser ella la que me trajera la comida: filetitos de carne de caballo, filetes de ternera, arroz y verduras fue la dieta mía el tiempo de mi convalecencia. Yo siempre recordaría aquellos días y sobre todo el brillo de los ojos llenos de amor y cariño de aquella monja. El señor Calixto era un hombre de unos 40 años, rollizo, pero de complexión muy fuerte. Debería de vivir en la misma Beneficencia, pues estaba allí día y noche. Por el día era el encargado de formar a los niños y vigilar que todo tuviese su orden y por las noches era el encargado de velar por los niños. Desde el primer día, aparte del morrocotudo susto que me dio, se fijó en mí, le caí bien. Siempre estaba pendiente de que no me pasara nada. Quizás le recordaba al hijo que perdió en la guerra. A él el Levantamiento le pilló en Aragón a donde había ido a comprar unas ovejas y le enrolaron en el ejército nacional. Su mujer y su único hijo quedaron en Valencia y, según supo después de la guerra, murieron en uno de los muchos bombardeos que sufrió la ciudad. Jamás supo dónde estaban enterrados sus cuerpos. Sea como fuere, Calixto me tomó bajo su manto y me defendió de todo y de todos, sobre todo de la pandilla del Chuleta, un niño bastante mayor que yo, belicoso y agresivo, que siempre intentaba atemorizar a los recién llegados. Él les dejó muy claro que quien se metiera conmigo se metía con él también. Durante los recreos me pasaba más tiempo con Calixto que jugando con los otros niños. Quizá veía en él al padre que no recordaba y buscaba su compañía. Calixto, que no era precisamente un hombre hablador, se pasaba horas y horas hablándome de su niñez allá en Segorbe y de lo guapa que era Engracia, su mujer, y de lo rollizo que nació su hijo, “mí querubín”, decía. Y de las batallas en las que estuvo durante la contienda, y del hambre, el frío, el calor y el miedo que había pasado. Y de los amigos y compañeros que habían muerto en la lucha. Y de los dos años largos que pasó en el frente de Leningrado con la División Azul y del balazo que recibió en el muslo (de ahí su leve cojera) y de cuando le dieron aquél trabajo por sus méritos de guerra… Yo le escuchaba atentamente y en mi imaginación emulaba las hazañas de Calixto, aquel hombre tierno que compartía su soledad conmigo.

La primera comunión

Yo ya estaba a punto de cumplir los seis años y las monjas decidieron que tenía que tomar la primera comunión. Era todo un acontecimiento porque me sacaba de la rutina diaria. Por las tardes no tenía que asistir al rezo del rosario, sino que a los niños que tomaban su primera comunión se les daban cursillos espirituales y se les enseñaba el catecismo para purificarles y prepararlos para recibir el cuerpo de Cristo. Ese tiempo, además, recibían como premio alguna merienda que otra. Sor Lorenza me había dicho que me había conseguido un traje de marinero para la primera comunión, un traje azul marino y con pantalones largos. Yo esperaba ansioso que llegase aquel día para ponerme por primera vez unos pantalones largos y también para poder irme con mi familia al pueblo durante dos días. Y llegó el ansiado día. “¡Qué guapo!”, me decía sor Lorenza al verme vestido con aquel traje prestado por alguna familia pudiente, “¡qué guapo!”. Entre la treintena de niños que conmigo tomaban ese día la primera comunión, quizá fuese yo el que con mayor fervor cristiano me acercaba hacia el altar a recibir la hostia, buscando con el rabillo del ojo dónde estaba mi madre, mi iaia y, sobre todo, mi hermano. Dentro de nada los tendría abrazados. Cuando volvía a mi sitio con la hostia en el paladar vi a mi abuela, con una sonrisa de parte a parte de la cara, que reflejaba la felicidad que sentía ella al ver a su nieto con aquel traje. Cuando finalizó la ceremonia, yo fui en busca de mi familia que le esperaba en el patio, pero antes de llegar a ellos y abrazarles, la monja que me había vestido con el traje se me llevó, junto con los otros niños que habían tomado la comunión, y nos hizo quitarnos los trajes para vestirnos otra vez con el peto de tela gris y pantalones cortos de todos los días. No podían permitir que se fuesen aquellos que tuviesen familia, con esos trajes prestados, a sus casas para mancharlos; el próximo año deberían servir para otros niños. ¡Qué desilusión! Ya no podría presumir ante mi hermano y mi prima Carmen del pantalón largo, ni de la tela tan fina y cómoda de aquel traje. Pero la alegría de poder estar unos días con mi familia pronto me hizo olvidar aquel percance. Aunque sólo había pasado algo más de un año desde que dejé mi casa, ésta me pareció mucho más pequeña de lo que recordaba en mis sueños; algo había crecido, pero ¿tanto? Los techos eran tan bajos que casi podía tocarlos levantando los brazos. ¿Era antes tan oscura?, me preguntaba; seguramente, pues la única luz que entraba en la parte de abajo lo hacía por la estrecha y bajita puerta de entrada. Menos mal que arriba en el dormitorio la luz se colaba por el único ventanuco y la puerta de la terracita, en donde encontré a mis gallinas y mis conejos, a quien antes alimentaba yendo a robar alfalfa todos los días a los campos vecinos. Y las moscas, los centenares de moscas que casi había olvidado desde que entré en la Beneficencia. Esas moscas tan molestas y que estaban en todas partes, y que eran atraídas por el corralón de la tía Sole, que daba justo a la terraza, llena de gallinas, patos, cerdos, cabras… y ratas, y a donde se tiraban los restos biológicos de toda la calle, para hacer abono para los campos. El olor a basura lo impregnaba todo, y si antes no le echaba cuenta por la fuerza de la costumbre, ahora me daban arcadas. “¡Qué guapo! ¡Qué grande se nos ha puesto Vicentico!”, no paraba de decirme mi tía, mientras me ponía las mejillas coloradas a fuerza de darme besos y restregarme aquel bigote tan peculiar que siempre había sido motivo de bromas y risas de mi abuela y mi madre. Mientras mi tía me estrujaba con sus arrullos, yo miraba de reojo a mi prima Solines, una muchachita 10 o 12 años mayor que yo, y que desde que tenía conciencia estaba enamorado, con ese amor inocente que sólo pueden sentir los niños. “¡Qué guapa, qué guapa!”. Mi tía había preparado en mi honor una gran paella y aunque la “muy jodía” era natural de Murcia, las paellas las hacía mejor que nadie. Casi nadie entendía el mezcladillo que hacía con el valenciano y el castellano, pero ¡jo, qué paellas! Y así, entre besos, paellas, miradas de amor infantil, moscas y más y más besos, pasaron los dos únicos días que yo pude estar en mi casa durante todo el tiempo que estuve internado.

“Yo pecador”

Cuando me ingresaron en la Beneficencia no había cumplido aún los cinco años. En mi corta vida no había ido ni una vez a misa ni sabía una papa de la religión. Sí había rezado en la escuela antes y después de las clases, como estaba mandado, y algún que otro rosario, pero sin entender el significado de aquello. Por supuesto no creo que hubiese cometido jamás ningún pecado o malicia, aparte de hurgar en la despensa en busca de “arrop i tallaetes”, o aquella deliciosa mermelada de tomate que cocinaba mi abuela y metía en botellas de limonada; quizá también algún coscorrón a mi hermano para que me dejara sitio en la cama. El ingreso en la Casa de la Beneficencia lo cambió todo. De repente me convirtieron en un posible pecador que debía redimir sus pecados; primero, asistiendo a misa todos los días, siempre antes del mal llamado desayuno, y segundo, rezando a diario los rezos habituales y, por supuesto, el rosario interminable. Luego, poco antes de cumplir los seis años y cuando me seleccionaron para hacer la primera Comunión, ya tuve que contarle al cura los pecadillos que hubiese cometido en Confesión. Aquellas confesiones que servían para tener informado al cura de tu personalidad y tus defectos, y que también servían para fastidiar a alguno de tus compañeros de penurias si te caía mal, “chivándote” de las trastadas que hubiese podido cometer, fueran ciertas o inventadas. El instinto de auto defensa me llevó a confesar poco o nada. También es verdad que me hubiese tenido que esforzar mucho en encontrar pecados en mi comportamiento; todo lo más, haberme meado una vez en la cama por miedo a levantarme e ir al enorme orinal que había en medio del terrorífico y enorme dormitorio, o haberle dado algún cachete a Jacinto, porque me había quitado algún que otro caramelo de café con leche que me traía mi madre. Peccata minuta, y que el cura no tenía por qué saberlo. Ya de vuelta al pueblo se fue enfriando el ardor religioso, bien porque ni mi abuela ni mi madre eran mínimamente practicantes, bien porque yo consideraba que tres años de misa diaria habían cubierto el cupo. Bien es verdad que cuando entré a estudiar en Santiago Apóstol, no me quedó más remedio que cumplir con la misa dominical y comulgar de vez en cuando para no ser reprobado. Pero también es verdad que mi instinto seguía firme y en las contadas veces que tuve que confesar, especialmente durante los Ejercicios Espirituales, fingía hacer memoria para acordarme de los posibles pecados que pudiera haber cometido. La penitencia no pasaba jamás de algún “Padrenuestro”, alguna “Ave María” o algún que otro “Yo, pecador”. Aquello duró poco, porque cuando tuve que dejar el colegio para ponerme a trabajar a los 13 años, ya no asistí a una misa a no ser que fuese a un entierro, boda o bautizo, y, por supuesto, jamás volví a arrodillarme ante el confesionario. Mis pecados, que ya empezaba a cometerlos, eran míos y me los quedaba yo. Hoy, después de tantos años, no sé si hice lo correcto y conveniente. Viendo lo sucedido en la vida política y económica en esta España, católica, apostólica y romana, me entran dudas y pienso si no hubiese sido más práctico para mí haber continuado con mis misas y confesiones. El católico practicante lo tiene mucho más fácil que el ateo o el agnóstico. Puede cometer cualquier pecado, que sabe que confesándose se le va a perdonar. Yo no sé qué penitencia se le impone al católico de a pie. Lo que sí que sé es que las penitencias que reciben los católicos poderosos, que comenten pecados también poderosos, deben ser muy grandes, aunque, visto lo visto, quizá esté equivocado. Los políticos conservadores españoles son en su inmensa mayoría católicos practicantes, y yo estimo que están convencidos que aunque cometan los desmadres o pecados más horrendos, serán perdonados si piden perdón y/o se confiesan. Lo que no tengo tan claro es si las penitencias que deben cumplir se atienen al tamaño de sus pecados. Como la lista de estas personas es demasiado larga y no tendría sitio en esta reflexión para nombrarlos, pondré solo algunos ejemplos: ¿Qué penitencia recibió Jorge Fernández Díaz, cuando confesó a su confesor que había mentido en todo lo concerniente a los 15 inmigrantes que murieron en la valla de Ceuta? ¿Tener que condecorar a un par de Vírgenes, o nombrarlas presidentas de por vida de cualquier cosa? ¿Qué penitencia recibieron Blesa, Rato, Bárcenas, La Puerta y tantos y tantos otros por las corruptelas, estafas y robos que habrían cometido? ¿Ir a esquiar, de crucero por el Mediterráneo, o no poderse reír demasiado al ver apartados de sus carreras a los jueces que les iban a investigar? ¿Son las penitencias que reciben cuando se confiesan Rajoy, Cospedal, Aguirre y tantos otros, acordes con los recortes, privatizaciones y penurias que han ocasionado a la gente? ¿O la penitencia va a ser que los alejen del poder los votos? Y, por cierto, ¿qué pasa con los pederastas dentro de la Iglesia? ¿O no hay? Yo creo que Francisco debería reformar lo de las penitencias a imponer a sus feligreses más poderosos e igualarlas a las de los feligreses de a pie. Creo que, a Fernández Díaz, Rato y compañía, les sería bastante más difícil ganarse la redención, y el perdón de sus pecados si les impusieran tener que rezar algún “Padrenuestro” o algún “Yo, pecador”, que con seguridad han olvidado.

La Radio

“Dos gardenias para ti, que tendrán todo el sabor de un beso…”, fue lo primero que escuché al regresar a casa. La voz de Antonio Machín salía del aparato de radio que había comprado mi madre. Yo jamás había visto una radio y la magia de aquel cajón blanco y amarillo me dejó embelesado. Durante mucho, mucho tiempo fue mi mejor compañía, sobre todo en las largas veladas de invierno, cuando a la luz del candil o las velas, escuchábamos las novelas, a Sepúlveda, a la Piquer, Machín o Matilde, Perico y Periquín. Mi abuela llegó más tarde, acompañada de mi tía Sole, mi prima Carmen y Solines, mi amor secreto, y otra vez tuve que aguantar los abrazos y besos y el bigote de mi tía. A mí me costaba mucho entender lo que decían. Yo, que las primeras palabras que escuché en mi vida fueron en valenciano, ahora casi no las entendía. Habían bastado tres años internado para borrarme mi idioma materno. Pero aquella tarde-noche fue muy feliz y aún lo fue más cuando mi abuela sacó el pollo que había matado en mi honor y que había cocinado al gusto mío: pollo al ajillo, que yo devoraba con un apetito inusual en mí, mientras en la radio se escuchaba la voz de Joselito… “Ay, Campanera, aunque la gente no quiera, tú eres la mejor de las mujeres…”. Sí, esa noche fui muy feliz. Antes de sacarme de la Misericordia, mi madre ya había planeado cuál sería mi futuro. Había hablado con su primo Pepín, hijo del hermano de mi abuela que, aunque en menor medida que el tío Pepe, también procuraba ayudar a las dos mujeres. Pepín, que había seguido los pasos de su padre y se había hecho cargo del negocio familiar, era un hombre muy bajito y regordete, tímido, muy servicial, algo tartamudo y quería con delirio a su tía. Éste se había comprometido a ayudarles, pagándome los gastos del nuevo colegio del Patronato que había fundado el párroco del pueblo. Allí podría estudiar el bachillerato y, si valía, más adelante podría hacer la carrera de arquitecto o aparejador, para que le ayudase a él en su empresa de construcción. Como estaban a principios del verano y a punto de empezar las vacaciones escolares, mi madre había decidido que pasase unas semanas con una prima de mi abuela que vivía en Alboraya. No sé ni cómo lo hice, pero lo cierto es que de repente me encontraba en una barraca valenciana en Alboraya, a la sombra de una parra que pendía del pequeño porche y comiéndome una buena tajada de sandía, dulce y fresquita, y bebiendo agua del botijo que siempre colgaba a la entrada. Mi mente me había transportado al verano de 1957, aquel verano que mi madre me había sacado de la Misericordia, y que cuando se terminó el trabajo en el campo con el tío Roco y el tío Cipriano, mi madre me llevó a la barraca de una tía suya, de la que por desgracia no recuerdo el nombre, para que pasase allí el mes y pico que faltaba hasta que empezase la escuela. Para mí fue toda una aventura. La barraca estaba a las afueras de Alboraya, junto al Barranc de Carraixet; barranco que también pasaba por mi pueblo, pero que aquí parecía un río, con agua de orilla a orilla y sus veredas llenas de cañas y matorrales hasta la desembocadura en La Patacona. Los campos que rodeaban la barraca, llanos como la palma de la mano, estaban plantados principalmente de chufas y cacahuetes, salpicados aquí y allá por algunos árboles frutales. Para mí, aquello era un paraíso, tan diferente a mi calle, aunque sin niños para jugar con ellos y, sobre todo, sin mi prima Carmen y sus amiguitas. Mi tía era algo mayor que mi abuela, pequeñita, vivaracha, parca de palabras y un poco renegona. Tenía dos hijos de unos veintitantos. Uno se llamaba como yo, pero el otro, por mucho que lo intente, no recuerdo su nombre. Con ellos iba a la Patacona, que no tiene nada que ver con la Patacona de ahora, sino que entonces era una playa, donde desembocaba el barranco, con dunas de arena sembradas de hierbajos y plantas típicas de las dunas. Al lado de la desembocadura había una especie de chiringuito, bueno, llamarlo así es exagerar; era una caseta con una pequeña barrita, en donde nos podíamos comer las tellinas que nosotros mismos sacábamos del fondo del mar. Vicente y su hermano me enseñaron a nadar, con toda la paciencia del mundo, sujetándome a flote mientras yo movía mis piernas y brazos emulando a Tarzán. Me enseñaron a coger las ricas tellinas, que luego ya limpias de arena, nos zamparíamos crudas con un chorretón de limón. Me enseñaron a encontrar a las garzas, patos y otras aves que pululaban entre las cañas del barranco, a pescar en las aguas del mismo barranco, aunque no tuve que ser un buen alumno, porque en el tiempo que estuve allí no fui capaz de pescar ni un solo pez. La pena era que solo podía ir con ellos los sábados por la tarde y los domingos, dado que los dos trabajaban. El resto de la semana la pasaba con mi tía, ayudándole a sacar agua dándole a la palanca de la bomba, yendo con ella a comprar al pueblo o a recoger algunas verduras y ensaladas de su pequeño huerto. Pero casi todo el día me lo pasaba solo, yendo barranco arriba hasta la playa, cogiendo higos, melocotones o cualquier otra fruta que encontraba en el camino. Aunque lo que más me gustaba era subir a la buhardilla de la barraca, un espacio incomprensiblemente muy fresquito y lleno de trastos, herramientas y ¡una espada de verdad!, que no sé qué narices hacía allí. Con ella en la mano me pasaba las horas emulando al Capitán Trueno y el Guerrero del Antifaz, dejando volar mi imaginación por países que ni conocía ni sabía dónde estaban. Doy gracias al calor de esta noche. Me ha hecho recordar un tiempo que tenía escondido en algún cajoncito de mi mente, un tiempo que, parodias de la vida, volvería a revivir, pese a todo.

Mi tío Pepín cumplió su promesa y se hizo cargo de los gastos del colegio. Yo sentía una agradable sensación el día que mi madre me llevó a a la escuela, con mi cartera nueva, mis libros, mis libretas y mis cuadernos, mis lápices y ese cosquilleo en la barriga por la alegría de dejar de trabajar en el campo y el miedo a lo desconocido. El Patronato era una escuela fundada recientemente por el Cura y las fuerzas vivas del pueblo. Nada que ver con las Escuelas Nacionales, aquellas que yo recordaba tímidamente. Aquí también se formaba antes de entrar en clase, pero sin tener que cubrirse ni cantar el Cara al Sol con el brazo en alto. Aquí también se rezaba, pero sólo brevemente antes de empezar las clases. Aquí los niños vestían mejores ropas y no estaban tan famélicos como en las otras. Aquí había muchos menos niños, las clases eran muchísimo más reducidas y los alumnos eran de la misma edad en cada clase. Aquí también se les castigaba cuando cometían alguna travesura o fechoría, pero nada comparado con la Misericordia o las otras escuelas. Aquí también había sólo varones, pero el profesorado era mixto, como la profesora de Geografía o la maestra de Francés. El colegio estaba regido por el párroco y los curas llevaban la voz cantante, pero el resto del profesorado tenía cierta autonomía. Por supuesto era un colegio privado y muy caro. Yo nunca lo sabría, pero mi tío Pepín pagaba por mí mucho más de lo que mi madre y mi abuela cobraban mensualmente. Y eso se notaba. Yo era con mucho el más pobre de todos los niños que asistían al colegio. Se notaba en la ropa que vestían los otros niños y en el bocadillo, que mientras yo devoraba con ganas el pan con cualquier cosa, los otros niños comían hasta con desgana las viandas que sus madres les habían preparado. Se notaba en los recreos, cuando los otros niños siempre disponían de alguna peseta para comprarse regaliz, o coco, o chucherías, mientras yo me debía conformar con mirar de reojo aquellos caramelos de café con leche que tanto me han gustado toda mi vida, y que aún hoy me encantan, aunque ya mejor ni los pruebe. Al Patronato asistía la “creme de la creme” del pueblo y también de pueblos vecinos: los hijos del alcalde, del médico, del jefe del movimiento, de los terratenientes, de los nuevos ricos y, en fin, los hijos de los vencedores de la guerra civil y de familias con una economía saneada. Yo, por el contrario, era hijo de vencidos, de rojos, de analfabetos y, además, abandonado por mi padre. Bien es verdad que, gracias al carácter afable y abierto que siempre he tenido, pronto me granjeé la amistad de los otros niños y que, con algunas excepciones, pocas, fui bien aceptado en el grupo. El valenciano estaba prohibido, aunque casi todos los niños lo hablasen durante el recreo y en sus juegos. De todos los profesores del colegio, sólo uno era valenciano, familia lejana de mi madre: el maestro de dibujo y urbanidades. Los demás profesores eran de diferentes regiones de España que ni entendían el valenciano ni jamás consentirían que se hablase en su presencia. Sólo los dos vicarios eran valencianos. Don Ricardo era el profesor de religión, un hombre muy alto y delgado, con unas orejas enormes y al que los niños habían bautizado “el Viento”. Era muy severo y hosco, propenso al castigo corporal y que jamás hablaba valenciano. Don Emilio, por lo contrario, era muy alegre y extrovertido, siempre dispuesto a jugar con los niños y a gastar bromas. Era el profesor de educación física y un gran deportista y el encargado de vigilar a los niños durante los recreos, cosa que hacía con placer. Era el primero en apuntarse a cualquier juego y el último en cansarse. Por supuesto a mí me cayó muy bien desde el primer momento, al igual que a los otros niños, no tanto a los otros profesores ni a la dirección del colegio, que veían con recelo la camarería con la que don Emilio nos trataba. Él, al que los niños nunca le pusieron un mote, sí nos hablaba en valenciano durante los juegos. Pero se cuidaba mucho de hacerlo durante las clases o en presencia de los otros profesores, también de don Ricardo. Recuerdo el cuadro de honor que había en la entrada del colegio, donde figuraban los retratos de los tres niños de cada clase con mejores notas del mes y de la promesa que yo me hice de estar en ese cuadro lo antes posible. Quería agradecerle a mi tío la confianza que había puesto en mí. A los tres meses ya figuraba mi retrato en el cuadro de honor. ¡Qué felicidad!, qué agradable sensación sentí el primer día que me vi retratado allí, con mi nombre escrito, para que todos lo viesen y supiesen que yo, el más pobre, el más humilde, el abandonado, el que tenía que trabajar en el campo durante las vacaciones escolares, el que nunca tenía dinero para comprase chuches, el que se fabricaba sus propios juguetes porque nunca pasaron los Reyes Magos por su casa, el hijo de dos obreras de fábrica que ni sabían leer, él, había conseguido que su nombre figurara en el cuadro. Sí, mi tío estaría orgulloso de mí. Bien es verdad que las matemáticas se me seguían atragantando y que el francés tampoco se me daba demasiado bien, pero en lo demás era un hacha. La geografía, la literatura, la religión y sobre todo el dibujo se me daban que ni bordados. Esto había propiciado que la mayoría de los profesores me tratasen de forma algo diferente a la mayoría de los otros niños. La señorita Julia, la maestra de Geografía, una solterona alta y muy delgada, me tenía un aprecio especial, casi maternal, y no lo disimulaba. Sabedora de las dificultades de mi casa, me prestaba libros que yo devoraba con pasión a la luz de las velas, mientras escuchaba la radio. Don Mateo, un aragonés bajito y rechoncho, con un bigotito muy a la moda franquista, incluso me hacía quedar después de las clases para hablarme de Galdós, Cervantes y Lope de Vega. Don Ricardo siempre me ponía como ejemplo de humildad y fe cristiana, cosa que no me agradaba, pues ponía a los otros niños en mi contra y me estaba creando fama de empollón. Pero de todos los profesores el que más intentaba ayudarme a mí era don Rafael, el maestro de dibujo. Hasta el punto de que un día fue a mi casa para hablar con mi madre, para convencerla de que me comprasen blocs de dibujo y pinturas y me pagasen clases particulares con algún profesor de dibujo. Según don Rafael, yo tenía un gran don para el dibujo y el arte en general y había que potenciarlo. A mi madre y a mi abuela les pareció muy bien, claro que sí, pero jamás gastaron un duro en comprarme los materiales o para mandarme a clases particulares.

La gran riada de Valencia

Estos días tenemos por aquí la Gota Fría, y me recuerda al año de la riada en Valencia. Recuerdo que por el pueblo y alrededores llovió, pero como siempre por octubre, ni tan siquiera el Barranc de Carraixet se llenó. Y sin embargo, la que se lio en Valencia fue de aúpa. La radio, en especial Radio Valencia, se pasó todo el día pidiendo ayuda y contando lo que sucedía en la capital. Mi mamá estaba muy nerviosa y quería ir a ver lo que había pasado a la gente conocida, en especial a la Tía Julia. No recuerdo bien si nos fuimos la Mamá y yo al día siguiente de la Riada o dos días después, porque los autobuses no circulaban ya que las carreteras estaban intransitables. Lo que sí que sé es que cogimos el autobús de Broseta (yo hubiese preferido ir en el trenet) en dirección a Valencia. Hasta Borbotó la carretera estaba más o menos en condiciones, pero a partir de ahí tuvimos que circular con mucho cuidado, por el barro acumulado en la carretera y el agua embalsada a la altura de Poble Nou. Viendo el conductor que era peligroso, decidió dar la vuelta, no sin antes dejar bajar a quien quisiera seguir por su cuenta. La Mamá y yo nos bajamos. Mi madre había decidido que marcháramos a pie por aquel lodazal hasta la casa de la Tía Julia. La verdad, a mí no me apetecía nada bajarme del autobús viendo el desastre que teníamos delante, pero hoy no me arrepiento de la decisión de la Mamá, porque pude ver la gran catástrofe que fue aquello. Nos dirigimos todo lo rápido que nos permitía el lodo (“tarquim” le llamaba la Mamá) y los escombros que llenaban las calles, hacia el río, primero por la calle de los gitanos hasta la carretera de Barcelona, y de allí a las Torres de Serranos. Al llegar al cauce pude tocar el agua con la mano, de lleno que iba. El agua del Turia bajaba rápida como un torrente, formando olas y llena de restos de troncos, animales muertos y toda clase de objetos. La gente que nos cruzábamos iba como ausente, con caras llorosas y los brazos caídos, como si hubiesen sobrevivido a un terremoto. La Tía Julia vivía en la calle de la Palmera, por lo que mi madre optó por ir hacia la calle S. Vicente, para ir lo más recto posible. Todo a nuestro paso era un lodazal, donde la gente empezaba a limpiar con gran esfuerzo. Cuando llegamos a la altura de la Plaza del Ayuntamiento, mi madre abandonó la Calle S. Vicente para ir en dirección del cine Lis. No me lo dijo, pero quería saber en qué estado había quedado ese cine, en donde aún estaba en cartel “El último cuplé”, con Sarita Montiel, película que más tarde me contó que había visto 32 veces. Una vez comprobado que el cine aún seguía en su sitio, proseguimos la marcha, comprobando con dolor que por todas partes el agua y el barro habían hecho estragos. Cuando llegamos a nuestro destino tuvimos que esperar un buen rato hasta que nos abriese la puerta un vecino, porque el timbre no funcionaba por falta de electricidad. No veas cómo se alegró la Tía Julia, y más cuando le dimos la cesta con alimentos que mi madre le había traído. La tía Julia tenía más o menos la misma edad que mi iaia. Seguía gorda como siempre, y con el mismo aspecto de señorona venida a menos, con su mantón de Manila y los dedos y las muñecas llenas de joyas de pega. Su casa me seguía pareciendo a las mansiones de las películas de miedo. Yo no supe nunca cuántos gatos tenía la Tía Julia, pero a cada visita descubría alguno nuevo, igual que aquel día. Y allí estaba Pachín, que era una tortuga más vieja que la propia Tía Julia y que a mí tanto repelús me daba. La Tía Julia era echadora de cartas, o sea, adivina, que leía las cartas a cambio de “la voluntad”, que, por supuesto, siempre era más esplendida cuando más positivas fuesen las predicciones. La Mamá, y mi iaia y yo lo sabíamos bien, tenía una fe ciega en las predicciones de la Tía Julia, que como siempre versaban en lo mismo: “veo a un hombre moreno que piensa mucho en ti”, “una mujer de buen color te tiene ojeriza y debes andar con cuidado”, o el que más le gustaba: “Veo un viaje largo, muy largo, quizás a París, que te traerá la felicidad y el bienestar”. Aquel día también le leyó las cartas, y además gratis, y después de decirle lo que la Mamá quería escuchar, nos fuimos, la Mamá llena de felicidad y yo cabreado porque no pudimos ni comprar caramelos de café con leche en la Casa de los Caramelos porque estaba cerrada. No voy a contar el regreso, porque sería repetirme. Eso sí, aún hoy creo que tengo “tarquim” en las orejas.

Lepanto

Aunque en el colegio Santiago Apóstol yo jugaba con los otros niños y ya tenía amiguitos y era aceptado por la mayoría de ellos, al finalizar las clases se terminaba el contacto. Era de otra clase social y nunca se me invitó a que fuese con ellos a sus casas, o compartiese mi tiempo libre con ellos, y por supuesto, jamás pisaron ellos mi calle ni mi casa. Yo volvía a mi calle, que, aunque estaba situada en pleno centro del pueblo, ni estaba adoquinada ni asfaltada. Era una calle de tierra arcillosa, marcada por las ruedas de los carros y la caballería, estrecha y mal iluminada, donde la chiquillería pasaba la mayor parte de su tiempo libre jugando a aquellos juegos que tanto añoraría Manuel toda su vida: el escondite, si te coges pagas, churro, media manga y mangotero, la trompa, cazar murciélagos y un largo etc., siempre unidos a según qué estación. Tampoco olvidaría jamás aquella mezcolanza de olores que todo lo impregnaban. El olor del azahar se mezclaba con el de las boñigas de los caballos, la gallinaza de los corrales con los abonos orgánicos con que los labradores abonaban sus tierras, el tan agradable olor de la tierra mojada después de una tormenta de verano con el olor apetitoso de los guisos que cocinaban las mujeres en sus hornillos de serrín. Y todo ello mezclado con los gritos alegres de la chiquillería, los gritos de las madres llamando a sus retoños, el ladrido de los perros callejeros y el sonido de las radios que salían de las casas, “por el camino verde, camino verde que va a la ermita…”. La calle era la guardería y el patio de recreo de los niños. Desde que regresé de la Misericordia, yo mantenía la costumbre de asistir a misa. No iba todos los días como en el internado, pero no fallaba ni un domingo, aunque ni mi madre ni mi abuela me obligaban, ya que no eran nada religiosas. Incluso fui durante un tiempo monaguillo por la insistencia de don Ricardo, que también parecía ver en mí a un futuro cura. Duró poco mi tarea de monaguillo. Don Jesús, el párroco, me pilló a mí y a Paquito, el otro monaguillo, bebiéndonos aquel vinillo tan dulce para la Eucaristía y comiendo las obleas, y allí se terminó mi carrera de monaguillo. Quizá fuese ese percance, o quizá la poca religiosidad de mi madre, o que quería aprovechar la mañana de los domingos para jugar con mis amiguitos, pero lo cierto es que poco a poco dejé de ir a oír misa hasta que no fui más si no estaba obligado por el colegio. Yo me sentía muy feliz. Mi vida transcurría sin la monotonía de los internados, sin las obligaciones de asistir diariamente a misa, de los rosarios diarios, de las penurias y la tristeza del caserón de la Beneficencia ni los castigos de los curas, de las largas esperas para que me visitaran. Muy rápidamente me había reencontrado con mi idioma materno y ya lo hablaba con fluidez. Los niños de la calle me habían aceptado y mi campo de acción no se reducía a un patio de recreo o un campo de deporte. Empezaba a vivir la misma vida que los otros niños del pueblo. Asistía a escuela con gusto, y con buenas notas, y cuando regresaba a mi calle hacía los recados que mi madre o mi abuela me mandaban y luego siempre había tiempo para los juegos. Con Paquito, Toni, Juan Ramón y los otros niños explorábamos las calles vecinas a la nuestra e, incluso, osábamos ir al campo a nadar, coger ranas, hincharnos de fruta, recolectar hojas de morera para la cría de los gusanos de seda y hasta hacer peleas a pedradas con los niños del pueblo vecino. Yo y Juan Ramón éramos los más jovencitos de la pandilla, pero yo era el único que se criaba sin un padre que fuese conmigo a cazar o a jugar al trinquete, o al campo de fútbol, o que me llevase consigo al casino con los otros hombres. Yo me criaba con mujeres: mi madre, mi abuela, la tía Sole y sus hijas. Eran tiempos de opresión. Todo lo que no le interesase al Régimen o a la Iglesia era o podía ser pecado. Por ello la separación de los sexos estaba a la orden del día. Por ello era tan difícil tratar con el otro sexo, conocerlo o comprenderlo. Las niñas iban a unos colegios y los niños a otros, y hasta en misa estaban separados unos de otros. La única posibilidad de tratar con niñas era, o tener hermanas, o con las vecinitas, y también eso era muy complicado, dado que rara vez salían éstas a jugar, y si lo hacían jugaban entre ellas a juegos que no interesaban a los niños. Para mí era algo diferente. Muchas noches me quedaba a dormir con la tía Sole, sobre todo cuando mi madre y mi abuela empezaban a trabajar por la madrugada. Mis primas, sobre todo Carmen, que era un año mayor que yo, pasaban gran parte de su tiempo con otras amiguitas y conmigo, y no siempre se jugaba a la comba o al “sambori”. La natural curiosidad infantil nos empujaba a tocamientos y exploraciones que tanto me excitaban. Y entre mi asistencia al Patronato, mis incursiones ocasionales en el tablón de honor de la escuela, mis juegos y correrías con los amiguitos, mis visitas a Valencia con mi madre, que siempre que tenía que desplazarse allí me llevaba consigo, mi radio y mis novelas radiofónicas y mis juegos de “doctor y enfermera” con mi prima y sus amigas, transcurrió aquel curso. Lo único notable que recordaba yo fue que a finales del curso hice tres o cuatro días novillos. “Madame Mercí” me había tenido toda una mañana arrodillado de cara a la pared y yo decidí no asistir a la escuela. Así, que ni corto ni perezoso, fingiendo ir a clase, me pasaba la mañana en un solar junto al cine de verano, jugando y haciendo volar mi fantasía, creyendo que nadie se percataría. No fue así. El colegio mandó recado a mi madre para que fuese a explicar el porqué de esas faltas. Al día siguiente tuve que ir con mi abuela al colegio. Mi abuela sólo hablaba valenciano y apenas entendía el castellano, así que ya me tienes a mí haciendo de traductor entre mi abuela y don Juan, que no entendía ni papa de valenciano. Por supuesto yo me aproveché de ello, y mi abuela se fue a casa convencida de que iba muy bien en la escuela, y don Juan con el convencimiento de que yo había estado unos días con gripe.

El haber aprobado el curso, también las dichosas matemáticas y el francés, con buenas notas, no me libraron de tener que trabajar los tres meses de verano. Mientras mis compañeros del colegio y mis amigos de la calle disfrutaban de las ansiadas vacaciones escolares y se pasaban todo el día jugando y haciendo las travesuras infantiles, yo tenía que madrugar y pasarme todo el día en la huerta o el secano con el tío Roco o el tío Cipriano, Pelaílla, mis algarrobas, mis almendras o mis tomates, y mis cada vez más y más caladas a los pitillos que me ofrecían los labradores, “para que te hagas un hombre”, me decían. Me levantaba con el alba y regresaba a casa ya de noche cerrada, cuando los amiguitos de la calle ya estaban en sus casas. Sólo los domingos podía jugar con ellos, aunque el cansancio arrastrado de toda una semana de duro trabajo no me incitaba a hacerlo. Además, mi madre había decidido traerse a casa a mi hermano y, como en el internado, allí donde iba yo iba Ricardo. Aquel verano, y siempre que no tenía que ir al campo a trabajar, yo acompañaba a mi madre a Valencia. Recordaría toda mi vida aquellos viajes con una sensación agridulce. Saltaba de alegría cuando mi madre me comunicaba que nos íbamos a Valencia, pero me ponía a temblar si en vez de ir en tren tomábamos aquellos vetustos autobuses, reciclados de viejos camiones, incomodos, ruidosos y que desprendían tan fuerte olor a gasolina que tanto me mareaba y no pocas veces me revolvían el estómago. En aquellos tiempos no estaba bien visto que las mujeres viajasen solas, y menos siendo tan joven como era mi madre. Por eso casi siempre me llevaba a mí, que, más que hijo, parecía su hermano pequeño. En Valencia sólo había dos destinos para nosotros: los juzgados o la casa de la Tía Julia. Ambos los recordaría yo toda mi vida con desasosiego. El Palacio de Justicia era, es, un enorme caserón de estilo renacentista, con unas escalinatas que a mí siempre me impresionaron, frio y lúgubre como la misma época, y repleto de despachos, casi siempre con las puertas cerradas. Allí visitábamos a don Rafael, que según me decía mi madre era el abogado que había llevado el proceso de su separación matrimonial. Don Rafael era un hombre más bien bajito, algo regordete y con aquel bigotito tan a la moda. Tenía una pequeña cojera que él intentaba disimular y que a mí me producía risa. Era muy amable conmigo, y siempre me tenía preparado algunos de esos caramelos de café con leche, que tanto me gustaban, y los lápices y el bloc para que, “mientras arreglamos el asunto en el otro despacho”, yo me entretuviese haciendo lo que más me gustaba. Yo jamás pregunté de qué asunto se trataba, ni por qué tardaban tanto en solucionarlo, pero siempre que visitábamos a don Rafael, mi madre me compraba cacahuetes, o altramuces o almendras garrapiñadas, mientras esperábamos al horrible autobús que nos llevaría de vuelta. La otra visita era a casa de la Tía Julia. Siempre que salíamos de casa de la tía Julia, tras la lectura de cartas, los ojos de mi madre reflejaban una felicidad extrema. Seguramente se veía rumbo a Paris, del brazo de aquel hombre moreno que siempre salían en las cartas. Realmente era feliz, muy feliz, aunque a mí no me comprara los altramuces y las almendras garrapiñadas. Aquel verano yo continué ahondando la amistad con los otros niños de mi calle, en especial con Toni, un niño dos o tres años mayor que yo, y que vivía puerta con puerta con nosotros. El padre de Toni también había luchado como voluntario durante la Guerra Civil, y seguramente habría pasado por los mismos trances que mi padre. Representaba todo aquello que yo echaba en falta y por eso siempre que podía los acompañaba al trinquete o al casino, como un perrito faldero, buscando el calor paternal que no tenía. El tío Antonio, como le llamaba yo, era, como buen anarquista, ateo y enemigo acérrimo del clero. Por ello no mandaba a su hijo al Patronato, sino que Toni asistía a un colegio en el pueblo vecino, fundado hacía muy poco por don Francisco, un hombre que casi nadie sabía quién era ni de dónde venía, y cuyo colegio era totalmente laico, por lo menos para la época. La amistad cada vez más profunda entre Toni y yo, y la cada vez menos religiosidad mía, hizo que le plantease a mi madre la posibilidad de cambiar de colegio. Tanta fue mi insistencia que al final ella habló con el tío Pepín y éste aceptó el cambio que, además, era algo más barato que el Patronato. En septiembre, al empezar el nuevo curso, yo inicié mi andadura en Lepanto, que así se llamaba el colegio, con la ilusión y el deseo ferviente de aprobar con la mejor nota posible el ingreso para poder continuar mis estudios de bachiller.

Manos largas

Lepanto me pillaba algo más lejos que el Patronato, ya que estaba en el pueblo vecino. Era el pueblo de mi padre y allí aún vivían mi abuela paterna y mi tía Mercedes, la hermana de mi padre. La casa de mi abuela paterna me pillaba de camino a la salida del colegio y por ello empecé a frecuentar aquel caserón de suelo de arcilla y un corralón con árboles frutales y muchos animales, con la esperanza, quizás, de que mi abuela y mi tía me hablasen de mi padre. Desde que mi padre tuvo que marchar al destierro, sólo había escuchado lo ruin y pervertido que era y lo sinvergüenza que seguiría siendo. Yo esperaba y deseaba fervientemente que mi abuela y mi tía me contaran otras cosas de mi padre, pero, aunque muchas veces intenté sonsacarles, jamás se les escapó ni media palabra, ni para bien ni para mal. Estas visitas, cada vez más frecuentes, tuvieron el efecto de que mi madre dejase de inculcarme el odio hacía mi padre y poco a poco dejó de nombrarle. El nuevo colegio era totalmente distinto al Patronato. Aquí, aunque también lo presidían los retratos de Franco y José Antonio y el correspondiente crucifijo, ni se rezaba, ni se cantaban las canciones del Régimen, ni se formaba antes de entrar en clase. Estaba ubicado en los bajos de una finca de reciente construcción y era mucho más pequeño que el otro colegio. Por supuesto había muchos menos alumnos y se notaba que tampoco eran de la clase acomodada de los niños del Patronato. Quizá yo seguía siendo el más pobre de todos ellos, pero la diferencia era menor. La mayoría de los niños eran de una pedanía de reciente fundación, en donde habían alojado a los habitantes de uno de los muchos pueblos que tuvieron que ser abandonados a causa de la construcción de los muchos pantanos que tanto le gustaba inaugurar al Caudillo. También era mucho más reducido el número de profesores. Aparte de don Francisco, sólo había dos o tres profesores que se encargaban de impartir todas las asignaturas. Yo asistía muy gustoso a este colegio. No sólo tenía la compañía de Toni y otros amiguitos que pronto hice, sino que tampoco tenía que soportar la férrea disciplina, los rezos, los ejercicios espirituales, las clases de Espíritu Nacional, ni algunos de los desplantes de aquellos niños del otro colegio. Aunque en Lepanto no había cuadro de honor, yo seguía siendo el alumno aplicado y formal que siempre había sido. Sacaba buenas notas en general y seguían atragantándoseme las puñeteras matemáticas y algo menos el francés. “Sí, a pesar de los cambios que hubo, fue un buen año” afirmaba interiormente. Una media sonrisa curvaba mis labios, recordando las peripecias de aquellos días. Ya no tenía que cuidar constantemente de mi hermano. Éste asistía a las Escuelas Nacionales y luego ya estaban mi madre o mi abuela, o pasaba el rato con la tía Sole. Me hacía mayor y mi campo de acción se había ampliado, así como el número de mis amigos. Había descubierto mi pasión por los tebeos, que me proporcionaban lectura y dibujo y hacían que mi enorme fantasía se desbocase y entrara en la piel de aquellos personajes, y viviese en primera persona las aventuras del Guerrero del Antifaz, el Capitán Trueno, Roberto Alcázar, el Jabato, Hazañas Bélicas y tantos otros. Besuqueaba a mi abuela para conseguir que me diese las pesetillas que necesitaba para comprarlos y que ella me daba a regañadientes con tal de que la dejara tranquila. Si alguna vez no lo conseguía, no tenía reparos en tomar lo que necesitase del “escondite” donde guardaba mi madre el dinero, tomando lo justo para que ella no lo notara. En nuestra pandilla queríamos emular a los adultos, y los domingos los pasábamos subidos a unos olivos junto a las vías del trenet, algo alejados de las casas, fumándonos el paquete de “Rumbo” o “Fetén” que habíamos comprado entre todos, y allí, entre calada y calada, jugueteando con nuestros genitales y experimentando sensaciones nuevas, masturbándonos, hasta que la tos y el anochecer nos mandaba a casa. La mayoría de los componentes de la pandilla no recibía ningún dinero de sus padres, no estaba el horno para esos bollos, así que tuvimos que buscar fuentes de ingresos para nuestros pequeños gastos. Una de esas fuentes era ir a coger caracoles a los campos o al secano cercano, que luego vendíamos en los bares o a nuestras propias familias. O criaban gusanos de seda para vender los capullos y poder pagarse nuestros caprichos. Pero estas fuentes de ingresos no cubrían los cada vez más y más “vicios” de la pandilla, así que decidimos sacar el “capital” de otros sitios. La primera “víctima” fue la fábrica de gaseosas y de hielo. Allí vendían las gaseosas o las zarzaparrillas y las limonadas también al por menor. Los botellines estaban en una pila con hielo en el corralón de la fábrica y, sobre todo por las tardes, sólo estaba a su cuidado la señora María, una mujer muy mayor y bondadosa. Mis amiguitos y yo, siempre de tres en tres, entrábamos, comprobábamos qué producto no había en la pila, y cuando venía la señora María se lo pedíamos. Cuando ésta entraba en el almacén para buscarlo, uno de los rateros metía mano en la cestita donde estaban las monedas y cogía un puñadito, sin exagerar, para que no se notara. La cosa funcionaba, porque nunca nos pillaron. La segunda víctima fueron los padres de Paquito, un miembro de la pandilla, que tenían una paquetería. Nosotros nos las ingeniamos para, aprovechando el nudo en la madera del cajón del dinero, meter nuestras manitas y tomar lo que podíamos agarrar. También esto nos funcionó. Al comprobar lo fácil que era robar sin recibir castigo alguno, ampliamos el negocio. La carnicería, los puestos del mercado, la panadería, los feriantes que de vez en cuando visitaban el pueblo con sus puestos de chucherías, y hasta los monederos de los mismos padres, no se libraron de aquella pandilla de dedos largos. Yo y los míos siempre teníamos dinero suficiente para ir al cine, comprar nuestros tebeos, nuestros paquetes de tabaco y nuestras chucherías. Pero tanto va el cántaro a la fuente… que al final sucedió lo inevitable. Hacía unas semanas que habían abierto una papelería en la calle mayor y cuya dueña era tan vieja como la señora María. Así que decidimos hacerle una visita. Antes de entrar sortearon quién era el que tenía que entrar y me tocó a mí. Como ya había anochecido, yo esperé a que la señora dejase sola la tienda y entré sin hacer ruido. Fui hacia el cajón del dinero e intenté abrirlo. Al forzarlo, el cajón chirrió y la dueña preguntó desde la habitación contigua, “¿Quién es?”. Yo me asusté y salí de detrás del mostrador, mientras contestaba “soy yo”, pero en un arrebato de orgullo, y queriendo evitar que mis amiguitos se riesen de mí, al salir con las manos vacías, agarré un puñado de gomas de borrar y me las metí en el bolsillo. Al aparecer la mujer y preguntarme qué quería, a mí no se me ocurrió otra cosa que quería una goma de borrar. La señora, al ver que el papel de la caja de gomas estaba doblado y medio vacío, sospechó e hizo que yo vaciara mis bolsillos sin dejarme marchar. ¡Qué desastre!, la mujer sabía quién era mi madre y me dejó ir, advirtiéndome que me mandaría a los municipales a mi casa. Salí a toda velocidad a la calle, donde ya habían desaparecido mis compinches, y me fui a mi casa avergonzado y temblando de miedo y vergüenza. Con la excusa de que no me encontraba bien, me acosté enseguida sin cenar, y pasé la noche rezando para que la mujer me perdonase y no se enterase mi madre. A la mañana siguiente me fui a la escuela convencido de que todo había pasado, pero, horror, a media mañana vi aparecer a mi madre en la escuela para hablar con don Francisco. Cuando mi madre se fue, don Francisco me llamó, y sin decirme palabra, me puso en medio de la clase, de pie encima de una silla e hizo entrar a todos mis compañeros. Con aquel vozarrón que tenía comenzó a decirles que yo era un ladrón y un sinvergüenza y deshonraba el nombre de la escuela y a sus compañeros, y a reglón seguido hizo que todos y cada uno de los niños de la escuela pasasen por delante de mí y me llamaran ladrón. Allí, con la cara colorada como un tomate y con la vista al suelo, se me terminó la carrera de delincuente. Nunca más en mi vida osé tomar algo que no fuese mío. Las dichosas gomas de borrar habían sacado a la luz las otras pillerías de la pandilla, pero, aunque los municipales me presionaron para que delatara a mis compañeros, yo cargué con toda la culpa y no delaté a nadie. Mi lealtad con los compañeros me hizo sumar muchos puntos con éstos, pero también me gané la desconfianza de los padres, que, aún a sabiendas de que no había sido yo el único ratero, veían con malos ojos que sus hijos se juntasen conmigo, y no permitieron nunca más que yo visitase sus hogares. Se me acabó el jugar con la pandilla a los juegos callejeros. Se me acabó el ir al trinquete, acompañando al tío Toni, ni tampoco al casino o a cazar. Se acabó el fumadero de los olivos y sus sesiones de masturbaciones, el ir a robar fruta o a nadar a la acequia y el intercambio de tebeos. Era casi un apestado. Por ello, cada vez más a menudo, buscaba la compañía de mi prima y sus amiguitas, el cariño de la tía Sole, que me defendía a ultranza, y cada vez más me quedaba en la casita cuidando a mi hermano, dibujando, leyendo o escuchando la radio. ”Ay, Campanera, aunque la gente no quiera…”.

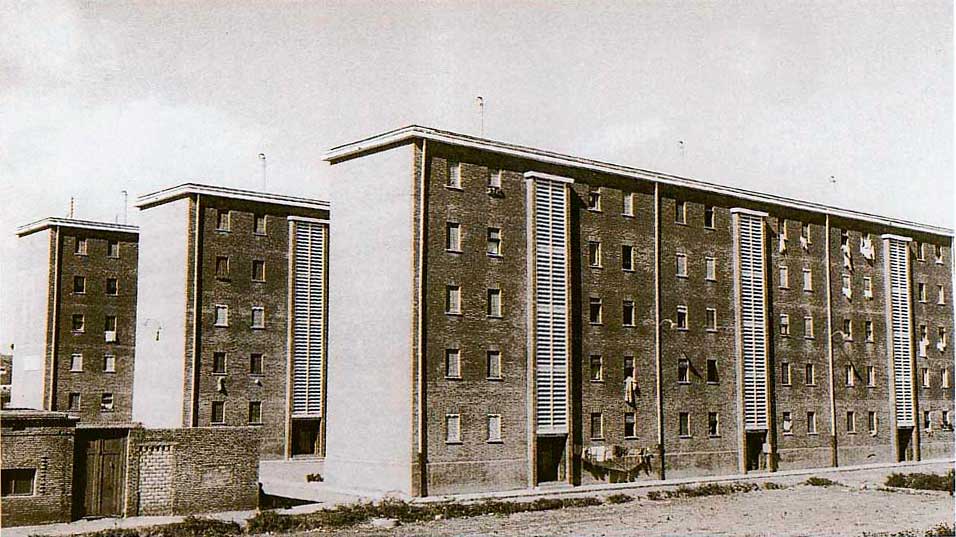

Los pisos tranquilos

Grup de vivendes de Santa Bàrbara (“los Pisos Tranquilos”), 1959. Foto apareguda al llibre de fotografia històrica de Montcada Secrets revelats, p. 25.